Accord Google/Hachette: zone grise/zone rouge/zone verte

La zone grise, c'est-à-dire les œuvres épuisées, représente la majeure partie des ouvrages, et, pour Calimaq, un état pathologique du droit d'auteur, a fortiori à l'heure du numérique. Quelles solutions pour diminuer sa part ?

Michèle Battisti a écrit sur son blog Paralipomènes un remarquable billet de synthèse à propos de l’accord passé entre le groupe Hachette et Google pour la numérisation de 40 à 50.000 œuvres épuisées. Je vous recommande chaudement cette lecture qui permet de remettre en perspective cet évènement retentissant et d’en cerner les tenants et les aboutissants. Je vais d’ailleurs faire dans ce billet comme si vous l’aviez lu pour mieux vous inciter à filer tout droit là-bas !

[...]

Voilà, vous l’avez lu. Et vous êtes revenus ! Grand merci.

Je partage tous les traits de l’analyse de Michèle mais je voudrais ajouter quelques mots pour évoquer d’une manière différente les conséquences possibles de cet accord, ainsi que les enjeux de la question des œuvres épuisées.

On pourrait les évoquer par le biais d’un petit exercice de chromatisme juridique… ou d’alchimie : œuvres au gris, œuvres au rouge et œuvres au vert. Je m’explique.

L’arrangement entre Google et Hachette va permettre sortir les œuvres épuisées de la zone grise dans laquelle elles demeuraient engluées depuis des années pour les transférer dans ce que j’appellerai la zone rouge : la catégorie des œuvres activement exploitées. Mais en opérant cette transmutation (qui relève à plus d’un égard d’un tour de passe-passe), l’accord affaiblit l’espoir de voir se mettre en place une zone verte, c’est-à-dire une frange d’œuvres pour lesquelles un nouvel équilibre aurait été pensé entre la protection et l’accès, notamment dans un cadre collectif. Et c’est d’autant plus regrettable qu’on commençait peut-être à voir poindre un petit bout de cette zone verte en France, dans le cadre du projet gouvernemental de numérisation des œuvres épuisées par le biais du Grand Emprunt.

Mais pas si vite : tout commence dans la zone grise.

La zone grise, une pathologie du droit d’auteur ?

Le droit d’auteur depuis quelques temps est gravement malade et cette maladie se signale par certains symptômes comme la prolifération des œuvres orphelines. L’œuvre épuisée en est un autre, prenant la forme d’un hiatus entre la situation économique réelle d’une œuvre et son statut juridique formel. Si l’on veut bien regarder la réalité économique en face, on se rendra compte que seule une faible part des œuvres créées sont commercialisées sur de longues périodes et génèrent des revenus sur la durée. La grande majorité des œuvres disparaissent en quelques années des circuits commerciaux, mais demeurent protégées par le droit d’auteur durant des décennies encore. Pour protéger une minorité d’œuvres à longue durée de vie économique, on maintient sous la glace juridique l’intégralité de la création et le monopole exclusif des titulaires de droits empêche le public d’accéder et d’utiliser les œuvres, y compris pour des motifs légitimes (usage pédagogique ou de recherche, usage non-commercial, création de nouvelles œuvres).

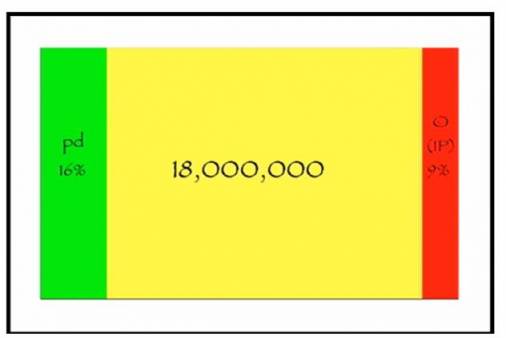

Cet état pathologique du statut juridique de la création, rien ne l’a mieux mis en lumière que le projet Google Books. En allant puiser dans les fonds de grandes bibliothèques américaines sans s’arrêter à la barrière du droit d’auteur, Google a produit une sorte de photographie de l’immensité de la zone grise des œuvres épuisées. C’est ce que l’on voit sur le schéma ci-dessous que j’ai extrait d’une présentation donnée par Lawrence Lessig sur le Règlement Google Books [vidéo, EN]. Les ouvrages épuisés représenteraient 75% du contenu de la base, contre 16% d’œuvres appartenant au domaine public et seulement 9% d’ouvrages toujours disponibles à la vente.

Cette part écrasante de la zone grise, on la retrouve aussi de ce côté-ci de l’Atlantique, au pays de Beaumarchais. La page d’accueil de la base Electre nous dit d’emblée que sur 1,2 millions de notices qu’elle contient, on compte 500.000 épuisés (et seulement 14.000 à paraître), soit 42% d’œuvres en zone grise. Mais Electre ne remonte guère au-delà des années 80 et la proportion d’œuvres épuisées est certainement beaucoup plus forte lorsque l’on prend en compte l’ensemble des ouvrages publiés au XXe siècle. Le groupe Hachette lui-même, dans la communication faite après l’annonce de l’accord estime que 70% de son fonds est constitué par des ouvrages épuisés.

La zone grise n’est donc pas une exception ; c’est bien la règle statistique. Mais la règle juridique est aveugle à cet état de fait. Les juges français l’ont bien montré l’année dernière en condamnant Google pour contrefaçon dans son procès contre La Martinière, sans distinguer si les œuvres en cause étaient épuisées ou non. À vrai dire, à la lettre du droit français, ils ne pouvaient pas à le faire.

Dans le droit américain, c’est chose différente, car la notion de fair use (usage équitable) admet que l’on puisse faire usage d’une œuvre, sous certaines conditions, dans la mesure où l’on ne menace pas la possibilité de l’exploiter. C’est derrière cette notion que Google cherchait protection pour légitimer son système d’opt-out. Venez à moi, demandez le retrait de vos ouvrages de Google Books et vous serez exaucés. C’est aussi ce principe que le Règlement conclu par Google avec les auteurs et éditeurs américains voulait entériner pour les œuvres épuisées. Et l’on a bien cru que cela allait se produire l’année dernière, avant que le Règlement ne disparaisse quelque part dans les limbes procédurales insondables de la justice américaine…

En attendant, aux États-Unis comme en France (et partout dans le monde, à vrai dire), restait à vif la pathologie juridique de la zone grise. L’accord Google/Hachette pourrait bien marquer le commencement d’une résorption de la zone grise et sa transformation en zone rouge, mais il n’est pas assuré que cette dernière sera moins maladive !

La zone rouge sera-t-elle moins pathologique ?

Le problème posée par les œuvres épuisées provient essentiellement du fait que les titulaires de droits n’ont pas les moyens d’exploiter par eux-mêmes leur propre catalogue. Leurs capacités financières limitées les poussent à se concentrer sur les nouveautés et une part seulement réduite de leur fonds. En faisant affaire avec Google, Hachette se tourne vers un acteur qui dispose de capacités financières sans commune mesure et qui raisonne surtout selon une autre logique de la rentabilité économique.

Le problème posée par les œuvres épuisées provient essentiellement du fait que les titulaires de droits n’ont pas les moyens d’exploiter par eux-mêmes leur propre catalogue. Leurs capacités financières limitées les poussent à se concentrer sur les nouveautés et une part seulement réduite de leur fonds. En faisant affaire avec Google, Hachette se tourne vers un acteur qui dispose de capacités financières sans commune mesure et qui raisonne surtout selon une autre logique de la rentabilité économique.

Il s’ensuit un passage « en bloc » de toute la zone grise de l’éditeur vers la zone rouge des œuvres commercialisées, mais il serait faux de croire que l’accès sous forme numérique suffira à redonner une valeur commerciale incandescente à des ouvrages anciens. Bien sûr, certaines œuvres pourront connaître à l’occasion de leur migration numérique une renaissance commerciale, mais l’effet de longue traîne ne suffira pas pour transformer le plomb en or…

Du coup, il ne faut pas se laisser abuser par cette zone grise, habilement fardée de rouge par Google : son principal attrait n’est peut-être pas commercial, mais stratégique. J’avais été frappé de lire cette phrase dans le premier commentaire sur lequel je suis tombé à propos de l’accord Hachette/Google :

Cet accord a une portée économique assez faible, puisque la vente d’ouvrages épuisés représente un chiffre d’affaires potentiel faible. En revanche, l’accord a une forte portée symbolique.

Françoise Benhamou le dit elle aussi de son côté :

Les gains financiers ne seront pas très élevés. Les enjeux sont ailleurs. Ce sont les suites de cet accord et la manière dont il en enclenchera d’autres, soit entre Hachette et Google, soit avec d’autres partenaires, qui devront être regardées de près.

Ce symbole (ou encore une fois ce symptôme) est à mon sens avant tout celui d’un état de crise, qui oppose de manière larvée éditeurs et auteurs, depuis l’irruption du numérique. Certaines voix se font ainsi périodiquement entendre parmi les auteurs pour réclamer une redéfinition du pacte éditorial, sans parvenir pour l’instant à se faire entendre. C’est le cas des auteurs de BD du SNAC qui demande depuis 2008 déjà à ce que les droits d’exploitation numérique des œuvres soient nettement distingués des droits de papier. On a peut-être oublié également un peu vite qu’en avril dernier les négociations se sont rompues entre le SGDL et le SNE, à propos de la définition d’un accord a minima sur les droits numériques. Manifestation stridente de cette volonté des éditeurs de rester maîtres du jeu numérique, une pétition du SNE lancée en septembre dernier n’hésitait pas à affirmer que « les droits électroniques sont des droits principaux au même titre que les droits de l’édition papier dont l’exploitation revient naturellement à l’éditeur » (en violation, soit dit en passant, d’un des articles les plus importants du Code de la Propriété Intellectuelle sur les cessions de droits).

N’est-ce pas suffisant pour montrer que le rouge de la zone numérique est aussi celui d’un conflit qui oppose peut-être moins profondément à présent Google aux éditeurs que ces derniers aux premiers maillons de la chaîne du livre ? Or les œuvres épuisées constituent peut-être le front le plus sensible de cette lutte et celle qui faisait courir le plus de risques aux éditeurs de voir un jour leur échapper les droits numériques. Car le Code (et Michèle l’explique très bien dans son billet) prévoit que les contrats d’édition ne tiennent qu’aussi longtemps que les éditeurs assurent une exploitation permanente et suivie des œuvres. C’est l’une des clauses justement du Pacte éditorial : l’auteur cède ses droits l’éditeur, à condition que celui-ci exploite effectivement son œuvre et lui garantisse une diffusion commerciale. Du moins est-ce l’esprit du Code, car à la lettre, les choses ne sont pas aussi simples. Le législateur a choisi de faire peser la charge de la preuve de l’épuisement sur l’auteur et c’est lui qui doit s’acquitter d’obligations procédurales compliquées pour obtenir la résiliation du contrat. Dans la pratique, très peu d’auteurs se lancent dans de telles démarches et les droits restent aux éditeurs, malgré les principes affichés dans le Code.

Pour un groupe comme Hachette, numériser et faire commercialiser par Google l’ensemble de son fonds d’épuisées est quelque part une sacrée aubaine : une fois disponible sous forme numérique, l’épuisement n’a plus vraiment de sens et les droits peuvent demeurer en la possession de l’éditeur de façon quasi perpétuelle… On comprend que la SGDL recommande la plus grande prudence aux auteurs vis-à-vis de cet accord.

Pour autant, d’un certain point de vue, la position d’Hachette pourrait s’avérer elle aussi relativement fragile. L’accord négocié porte, semble-t-il, non sur les œuvres en simple rupture de stock, mais sur celles qui sont définitivement indisponibles, c’est-à-dire totalement épuisées. Et la base Electre sera visiblement mise à contribution pour identifier les livres qui appartiennent à cette catégorie. Cela voudrait donc dire que cette fois, c’est l’éditeur qui reconnaîtra de lui-même l’épuisement, sans passer par le dédale procédural que le Code impose aux auteurs. Certes en droit strict, il faut passer par cet article pour attester de l’épuisement, mais dans l’esprit de la loi, ce que s’apprête à faire Hachette, c’est admettre implicitement que tous les contrats d’édition des œuvres de son fonds sont… résiliés ! Et déjà, certains auteurs estiment que par le biais de cet accord, l’éditeur est en train de négocier avec Google des droits qu’il ne possède pas (ou plus)…

Vous croyez toujours que la zone rouge sera moins pathologique que la zone grise ?

Quel espoir pour la zone verte ?

Michèle Battisti le rappelle également dans son billet : l’idée de renégocier l’équilibre entre la protection et l’accès à propos des œuvres épuisées a plusieurs fois été avancée (en France dès 2005 par le biais du rapport Stasse [pdf], au niveau européen par la Commission et le Level Expert Group [pdf, EN] chargé de réfléchir au développement d’Europeana). Et chaque fois, il est intéressant de constater que les bibliothèques publiques étaient placées au cœur de ce processus de rééquilibrage.

Car après tout, les œuvres épuisées posent aussi une vraie question d’articulation entre l’initiative publique et l’initiative privée. Normalement, dans la tradition française du service public, les personnes publiques ne sont fondées à agir et à mettre en place des services que si l’initiative privée fait défaut pour satisfaire un besoin d’intérêt général. Or c’est exactement ce qui s’est passé pendant des années avec les œuvres épuisées : les éditeurs n’avaient pas les moyens de numériser et d’exploiter les ouvrages de leurs fonds, quand bien même des motifs d’intérêt général, comme l’accès au savoir ou à la culture, justifiaient qu’un tel accès soit ménagé.

Car après tout, les œuvres épuisées posent aussi une vraie question d’articulation entre l’initiative publique et l’initiative privée. Normalement, dans la tradition française du service public, les personnes publiques ne sont fondées à agir et à mettre en place des services que si l’initiative privée fait défaut pour satisfaire un besoin d’intérêt général. Or c’est exactement ce qui s’est passé pendant des années avec les œuvres épuisées : les éditeurs n’avaient pas les moyens de numériser et d’exploiter les ouvrages de leurs fonds, quand bien même des motifs d’intérêt général, comme l’accès au savoir ou à la culture, justifiaient qu’un tel accès soit ménagé.

Le problème, c’est que notre Code de Propriété Intellectuelle est relativement aveugle à la notion d’intérêt général, qu’il ne le voit que par le petit bout de la lorgnette des exceptions. Et aucune ne permet aux institutions publiques de numériser des œuvres épuisées de manière intéressante. Pourtant si l’enjeu commercial des œuvres épuisées n’est pas déterminant, on aurait dû pouvoir négocier de les faire passer de la zone grise à une zone verte, permettant certaines formes d’usages, notamment dans un cadre collectif, comme l’enseignement ou la recherche, l’usage en bibliothèque, en contrepartie d’une rémunération équitable.

Certainement la volonté politique a manqué pendant des années pour oser favoriser l’émergence de cette zone verte. En témoigne le fait par exemple que les subventions publiques très substantielles versées par le CNL pour aider les éditeurs à numériser leur fond l’on toujours été sans exiger de réelles contreparties sous forme d’accès public.

Finalement, c’est le Grand Emprunt, à partir de la fin de l’année dernière, qui a commencé à faire bouger ces lignes. Et elles avaient bougé assez sensiblement dans les projets du ministère, avant que l’accord entre Google et Hachette n’intervienne. Semblant d’abord se concentrer sur les œuvres du domaine public, le volet culturel de l’emprunt a connu des fluctuations incessantes de modèle économique, qui ont été bien décortiquées par Christian Fauré sur son blog. L’obligation de remboursement des sommes avancées pouvait laisser penser que l’emprunt ne ferait pas autre chose au fond que Google : faire passer les œuvres de la zone grise à la zone rouge, en les recommercialisant.

Mais début octobre, on a vu dans le discours ministériel poindre quelques notes de verdure assez surprenantes, qui attestaient que la question des usages collectifs des œuvres numérisées par le biais de l’emprunt commençait à être sérieusement prise en compte.

Le forum SGDL des 13 et 14 octobre dernier, consacré à la gestion collective de l’écrit, a été l’occasion d’en apprendre plus sur les projets gouvernementaux. Dans l’article de Livres hebdo papier, intitulé « À la recherche de l’œuvre indisponible », on apprend que ce projet allait jusqu’à envisager de modifier le CPI, pour « introduire une dispense de demande d’autorisation de numérisation pour un corpus dont le périmètre est en discussion entre ministère, éditeurs et auteurs », ce qui s’apparente ni plus ni moins à une licence légale ! Le projet aurait porté sur quelques 400 000 œuvres indisponibles du 20e siècle et il était envisagé de recourir à un mécanisme de gestion collective pour « les utilisations numériques des œuvres à des fins pédagogiques » ou encore « l’exploitation d’offres groupées d’œuvres sous droits dans le cadre d’offres auprès des bibliothèques ».

Autant dire qu’on était très proche en définitive de ce que j’appelle la zone verte…

Pourtant, toujours d’après Livres hebdo, si les auteurs paraissaient intéressés par ce projet, les éditeurs montraient leur réticence, si ce n’est leur franche opposition.

Et un mois plus tard, le premier d’entre eux, Hachette, signe avec Google et porte un coup sévère à cette alternative publique. Google est certes assez effrayant, mais dans le cadre de l’accord conclu avec lui, plus question de zone verte, uniquement de la zone bien rouge. Il est certes annoncé qu’un exemplaire des fichiers pourrait être remis par Hachette à la BnF, mais on peut lire ailleurs que ces fichiers ne pourraient être consultés ni gratuitement, ni intégralement par les utilisateurs. Vert très très pâle…

Et si cela avait été une motivation de plus pour se rapprocher de Google, car c’est finalement le Ministère qui se faisait plus progressiste que la firme californienne (quelle époque !).

Conclusion : retour à la case grisaille ?

Hier((le novembre)), Frédéric Mitterrand se prononçait en faveur d’un accord global entre Google et les éditeurs français, tout en réaffirmant sa volonté de faire avancer le projet de numérisation des œuvres épuisées dans le cadre du Grand Emprunt. On voit mal comment on peut courir ces deux lièvres politiques à la fois… Que restera-t-il à numériser si tous les éditeurs font accord avec Google ? Renumérisera-t-on des épuisés déjà numérisés par Google ? Hum…

Peut-être reste-t-il une marge de négociation sur l’usage qui pourra être fait des fichiers remis par Google aux éditeurs, mais l’espoir semble assez mince…

Finalement pour retrouver cette idée de zone verte, peut-être faut-il à nouveau franchir l’Atlantique pour la lire sous la plume de Robert Darnton dans won article paru la semaine dernière dans le New York Review of Books [EN]. Le directeur des bibliotèques d’Harvard appelle à la mise en place d’une alternative publique à Google Books qu’il baptise Digital Public Library of America (DPLA) : « a digital library composed of virtually all the books in our greatest research libraries available free of charge to the entire citizenry, in fact, to everyone in the world ? »

Et son objectif consiste bien à ménager un accès public à la zone grise des œuvres épuisées : « The greatest obstacle is legal, not financial. Presumably, the DPLA would exclude books currently being marketed, but it would include millions of books that are out of print yet covered by copyright, especially those published between 1923 and 1964, a period when copyright coverage is most obscure, owing to the proliferation of “orphans”—books whose copyright holders have not been located. Congress would have to pass legislation to protect the DPLA from litigation concerning copyrighted, out-of-print books. The rights holders of those books would have to be compensated, yet many of them, especially among academic authors, might be willing to forgo compensation in order to give their books new life and greater diffusion in digitized form. »

On est finalement très proche de ce qui était envisagé dans le cadre du grand emprunt, et Darnton fait même explicitement référence à la France !

Nul n’est prophète en son pays…

—

Billet initialement publié chez S.I.Lex

Photo CC Flickr markhillary, kReEsTaL, helliosjo et IRRI Images

Laisser un commentaire